京都移住計画での募集は終了いたしました

1838年、江戸後期に創業した金属工芸の専門店、清課堂。「金属工芸の専門店」と言われてもすぐにはピンとこないかもしれませんが、どうやら日本中を見ても10軒もないというその職種。さらに、実店舗を構えているところは全国でも1、2軒しかないようです。そんな金属工芸の中でも、とりわけ錫(すず)と呼ばれる素材を専門にするものづくりの会社が、今回の求人先です。

ところでみなさんは錫という金属、どの程度身近なものとして使っているでしょうか。漢字だけを見ても何と読むのかわからないという方もいるでしょうし、自宅に錫の製品がいくつもあるという方もいるでしょう。錫は、加工の容易な素材として古くから多く使われてきた金属なのです。

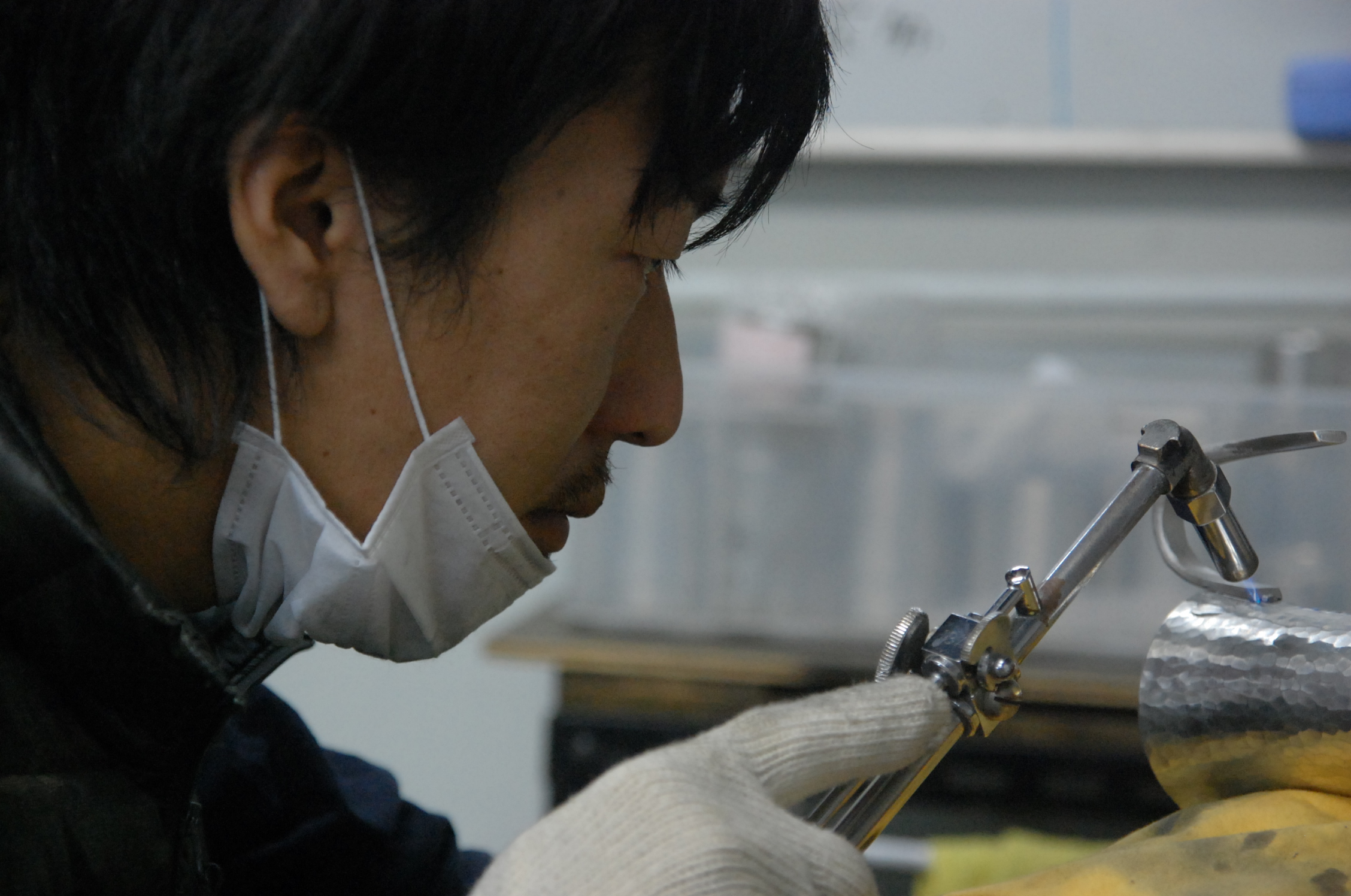

清課堂では、そんな錫を用いて1点1点、手づくりで製品をつくっています。とりわけ錫の板を叩いてつくる「打ちもの」、そしてろくろと刃物を用いてつくる「挽きもの」という2つの技法を得意とし、自社で開発した製品とともにオーダーメイドでの注文も受けています。

では、錫という素材の持つ魅力とはどんなものなのでしょうか?清課堂七代目当主である山中源兵衛さんにお話をうかがいました。

「まず金属ですから、光り輝く美しさがある。そしてサビに強い。また、耐食性に優れているので飲食器に向いているということがありますね。もちろん金や銀でもこれは当てはまりますが、貴金属ですから一般市民には手が届きにくいんです。それから錫は融点が240度と比較的低いために加工がしやすいという特徴もありますね。古くなったら溶かして再利用できるんです」

かつては金属性の日用品を扱うお店、として市内にもたくさんあったという錫専門店。需要先として神社仏閣などがあり、この寺町通り界隈はまさにそんなお店がたくさん軒を連ねていました。一方、時代が流れ、アルミやステンレスといった比較的安価に製造できる素材が出てくることによって、錫の需要も少なくなっていきます。

そんな中、清課堂はなぜ現在まで残り、営業を続けることができているのでしょうか?

「運がよかったとしか言いようがないですね。普通は遷都とともに職方は東京へ移り住んでいくわけですが、うちはそうではなかった。そして戦中には物資供出で鉄製品が生活の中からなくなってしまった。にも関わらず、そんな中でも生き残っているわけですから、これはもう運がよかったとしか言えません」

と、山中さんはこう言うものの、使い込んで行くにつれて次第に落ち着いた色になる錫製品の魅力を常に届け続けてきたことが、清課堂が現在でも営業を続けている秘訣ではないかと思います。

一方で山中さんはこうも言います。「今から20年ほど前までは、とにかく新しいものがいいという時代だった。」と。車が傷ついたら買い換えてしまうように、国を挙げて消費こそ美徳という方向性に進んでいました。そんな1990年代、山中さんはちょうどそんな時期に清課堂の当主となったのです。

手づくりの価値

清課堂七代目当主山中さんは、当主になるまでにどんな経歴をお持ちだったのでしょう?山中さんのこれまでと、現在の考え方についておうかがいしていきます。

「大学に行ったもののすぐにドロップアウトして、その後木屋町でバーテンダーの仕事をしていました。そして朝は新聞輸送のアルバイトでトラックを運転するという、そんな仕事を3年ほど続けました。当時は父がこの店の代表だったのですが、体調を崩してしまったんです。そしてスポットで働きに来ていた祖父も引退させてくれ、と。そこで私がこの仕事を継がざるを得なくなってしまったんです」

当時1990年頃、山中さん20代前半のときのことでした。「当時はまだバブルの余韻が残っていた」と山中さんは回想します。そのときは先代が一人で店を切り盛りし、独立した職方さんから製品を仕入れる卸売業を行っていたよう。卸し先はショールームや百貨店、また別の問屋が中心でした。

「当時と今とでは店構えから違っていましたね。」と山中さん自身語りますが、当主という役割を受け継ぎ、店の何をどう変えようとしたのでしょうか?

「まずは自社で製造しようと考えました。これまでの製造をアウトソーシングするという体質では利益率が低いので、そこを変えようと。継いで数年は父と二人三脚、それ以降数年の約10年間はいろいろなことが変わる時期でしたね。ここから先は自分一人でやっていく、という決断をしたものの、若かったせいかそれまでお付き合いのあった取引先との関係も切ってしまいました」

結果論でしかありませんが、そんな痛みを伴う大変革ゆえに現在でも営業を続けられていると考えられるかもしれません。最近では錫製品への注目も次第に集まり、取り扱う店舗もどんどん増えてきていると山中さんは語ります。

「最近錫製品が増えているのは、金属製品の製造現場が海外に移ってしまったために、つくるものがなくなってしまった。それでつくりやすい錫に注目が集まっている、ということもありますね。ただ、私は錫はあくまでもひとつの素材でしかないと思っています。清課堂は他のところよりも早くから錫製品をつくっていますが、そうやって新しい人たちが入ってくることで市場も活気付きますからいいことやと思っています」

こう現状を見る中で、山中さんは手でものをつくる意味や価値について、日々考えを巡らせているようです。3Dプリンタの誕生に代表されるように、技術革新によって人の仕事は今後どんどんなくなっていくでしょう。山中さんは、まだまだ答えは出ていないと断りを入れながら、自身の考えをこう語ります。

「人がつくっているからこそ共感できる、ということはあるのかなと思うんです。つくっているものに価値がなくなっても、つくっている人に価値が出てくることになるんじゃないかな、と。誤解の無いように言うと、手仕事の方がいい、とは思わないんです。その手仕事の意味はなんだろうと思うことこそが重要なんです」

価値観を振りかざすことはなく、一方で手仕事でものをつくることへのプライドも忘れないその考え方が印象的です。その思いが特に現れているのは、細部への意識。タンブラーひとつとっても、角の切り方ひとつで光が天使の輪のように輝いて見え、舌触りよく飲み物がすっと入ってくる。それが端部の切り方でまったく異なってくるのです。「美は細部に宿るの象徴ですから、お買い求めいただく方には、そこに気づいてもらえたらいいなと思いますね」と山中さんは控えめに語ります。

世界規模のマーケットを舞台にする

そんな清課堂がいま課題としているが、人材不足。「僕が仕事始めたときにはけったいな人が月に1人は来てたんですけどね。飛び込みで『働かせてください!』って」と山中さんは懐かしそうに語ります。続けて、厳しい条件で働いていることに辛さを感じたらぜひうちに来てほしい、と。

こうした人材の課題とは別に、清課堂がいま直面している課題もあります。

「マーケットの問題です。実はいま清課堂の売り上げの約65パーセントは海外なんです。そのとき何が問題になるかというと、政治的な安定性です。例えば以前尖閣諸島の領土問題が吹き荒れたときは、中国、台湾、香港、韓国周辺地域含め、反日や日本不買運動、日本へのビザを発行しないなどの影響があってお客さんがパタっと来なくなったんです。時の政治家の心変わりで営業が大きく左右されるという厳しい現実を目の当たりにしています」

世界規模のマーケットを舞台にしているがゆえのこうした難しさとともに、それは「製品の価格をどうつけるのか」という具体的な難しさに直結します。海をまたげば相場はすぐ変わり、それぞれの文化的背景によって同じ製品でも価値が異なります。清課堂の新たな挑戦と言えるでしょう。

一方で、世界中から注目をされている、という状況をより効果的に生かすため、清課堂は自らギャラリーを持ち、新たな才能や素晴らしい作品を日本から発信しています。2012年から毎年行われている、金属製の豆皿を展示する公募展「いまからまめさら」をはじめとし、金属工芸に関する作家や作品の展示を開催しているのです。

「私自身、金属が大好きで、それをつくっているメーカーや職人を敬愛しているんです。ただ、他の業種に比べて日の目を見ない仕事でもあります。金属工芸を学べる学校が多いにも関わらず、卒業したら工芸を続けていくのは難しい。音の問題、設備投資が必要で材料も高いという問題などなど。そのために従事者が圧倒的に少ないんです。そんな中でも頑張っている人を後押ししたいという思いからギャラリーでの展示を行っています」

こうした取り組みは、単に情報発信の舞台となるのみならず、各地に点在している金属工芸の従事者をつなげるハブになり、交流が生まれるという利点もあるでしょう。

「人々の手仕事が少なくなっている現在、技術革新によって、それはどんどんアートに近くなるのではないかと。これまで別々に考えていたものが一つに近づいている気がします」

現在の清課堂の年商は約1億円。「売り上げ、生産、人材の面でも規模はこれ以上増やそうとは思っていないんです」と山中さん。なぜなら、貴金属は材料が有限であるため。「参入は歓迎ですがそれだけは心配」と山中さんは言葉を継ぎます。

こう考える山中さんが新たに取り組むのは、過去のものを錫を用いて新しくする、ということ。

「例えば火鉢。かつて贅を尽くしてつくられているのに、いまでは処分するのにお金がかかるくらいです。これはもったいない。ですから、新しい価値をそこに見い出して売ろうと考えています。火鉢の内側に錫の覆いをつくってシャンパンクーラーとして売ったところ、海外の方々がとても喜んで買ってくださいますね」

古くからあるものを守るだけではなく、古くからある技術を用いて新たな製品を生み出していくこと。そしてよりグローバルな市場を相手に商売を考えるということ。清課堂にはそんな刺激的な仕事が待っています。

「全てにおいてバージョンアップという感じですね。私は何でも7年しか寿命がないと思っているんです。新商品も7年、新しいお店も7年。それを長生きさせるためにはバージョンアップか微調整しかないんです」

清課堂はじめての社員

ここで、清課堂へ2007年から「はじめての社員」として働く水藤扶実さんにお話をうかがいます。家族経営で卸売業を中心としていた先代の体制から、現在の製造から販売までを行う体制へと変わっていく現場を目の当たりにしていたひとりが水藤さんです。

現在、工房は山中さん含め5人と、外部からの職人さんがひとり、計6名体制で動いています。外部からの職人さんは銀などの製品を中心に生産されいているよう。水藤さんはそんな工房の管理も行われています。

水藤さんはどんな経緯で清課堂へ入社されたのでしょうか?

「もともと滋賀の大学で経済学を学んでいたのですが、卒業を機に小さい頃から好きだった工芸の方へ進もうと考えました。そこで金工を学べる専門学校へ通い、研修で社寺仏閣の飾りをつくる金具屋さんで2週間ほど働いたのですが、そこで紹介していただき、清課堂でアルバイトをすることになったんです」

アルバイト時代は百貨店での出店を手伝ったり、酒を温めるのに用いる「ちろり」と呼ばれる容器の口を磨いたりしていたと当時を回想します。そんな期間を経て、2007年の4月から実際に働きはじめます。現在では制作を担当するのと並行して、工房のスケジュールづくりや海外からのメール対応なども行っています。

そんな水藤さんの1日のスケジュールを聞いてみました。

「9時半に出社して、それから全体ミーティングをします。終わったら事務作業をして、10時半くらいから工房で制作をはじめますね。お昼休憩は人数の関係があるので私は11時半くらいから。戻って工房の作業を再開します。15時から小さなミーティングがあって、終わるとまた作業。17時45分くらいに終えて、日報を書いたり片付けをしたりして18時に終了です」

残業をする場合でも2時間ほど。一時期大口での注文があったときは連日9時まで作業、という日が続いたようです。なお、休みは1ヶ月毎に7日。1月前にはみんなで休みのシフトを決めるとのこと。もちろん有給を使うこともできます。

「昔は社員が私1人でしたから就業規則もなかったのですが、人が増えるにつれてそれをだんだん整備していったという感じですね」と水藤さん。

一方で、清課堂ゆえの大変さもあるのではないでしょうか。

「うちは職人仕事だけできるわけではないので、オーダーのお客様とのやりとりや店頭での接客、他にもメール対応などもあるので、職人仕事だけに集中したいという人にとっては難しいかもしれません。自分のやり方が確立されすぎている人にとっても、辛いかもしれませんね」

この点について、山中さんも「かえってまだ色のついていない人の方がいいかもしれない」と語ります。実際、金属工芸の専門学校に通っていた水藤さん自身「当時私は真鍮や銅が中心だったので、錫はあまり慣れていなかったんです」とのこと。

最後に、水藤さんが清課堂で働く中で印象に残っていることを聞いてみました。

「とある企業さんと組んでつくったシャンパンクーラーの制作は印象に残っています。数がかなり多かったので、工房のみんなで一丸になってつくっていましたね。他にも、自分のつくったものを直接人に売れるというのは面白いですね」

そんな水藤さんのこれからの展望をうかがうと、「将来よりも目の前にある仕事を丁寧にやっていきたいですね。もっと丁寧な接客を心掛けたり…」という誠実な答えが返ってきました。

ではここから、清課堂で働く他の職人さんにもお話をうかがっていきましょう。

技術を継いでいくということ

清課堂さんには水藤さんのみならず、さまざまな職人さんがいます。その中のお1人、志村泰利さんは、現在清課堂に勤めながら、60代の先輩職人につく修行の身でもあります。

志村さんはどういう経緯でこの仕事に就かれたのでしょう?

「生まれは静岡で、大学から京都です。京都造形大学で木彫を専攻していたので、それまで工芸については全く知らなかったんですね。そんな中、偶然社長と出会ってこの世界に入りました」

その出会いの場を尋ねてみると。

「実はバイク屋さんなんです(笑)。だから最初は山中さんの会社がどんなところか知りませんでした。そこで一回見学させてもらって、社長とお話をして、それで働こうと決めました。もちろんウェブサイトは見ましたけど、入ってみて初めて業務内容わかりましたね」

決め手となったのは、小さい頃から手に職をつけようと思っていたから、と語る志村さん。それがどんな仕事であるのかはそれほど重視していなかったようですが、こうして清課堂に入社し、制作を続ける中でどんどんその面白さに気づいていきました。

現在修行の身でもあるという志村さん。どんなことをしているのでしょうか?

「いま、大阪にある工房に週に3、4日通っているんです。2人の職人さんがやっていて、平均して60歳超えるくらい。僕にとっての師匠で、ろくろ作業の専門家なんです。日本にその作業を専門にできる人が10人くらいしかいないおらず、その方々がいなくなるとその技術がなくなってしまうくらいなんです」

最初は会社から言われたから通いはじめた、と率直に語る志村さん。「僕が選ばれたのも、ろくろ作業は力仕事が必要で、僕が男性だから、という理由だったと思うんです」と続けます。ただ、こうして2、3年通ううちに考え方も変わってきたよう。

「僕も師匠の仕事を継ぎたい、って思うようになってきたんです。この人たちがいなくなると、自分しかその技術を持つ人がいなくなる、と思うとどうしても責任感が強くなるというか。まさか自分が、という思いもありますが」

ゆくゆくは独立を目指しているという志村さん。修行の身とはいえ、現在では師匠の工房で制作も行い、そこで制作した製品を清課堂に卸しています。

志村さんにとってこの仕事のやりがいはどんなところにあるのでしょうか?

「自分の手でつくって完成したときの喜びが大きいです。そしてそれを買ってくださった方が喜んでくれたら嬉しい。だからいつも手を抜かないようにしていますね」

一方で大変なところも聞いてみました。

「大変なところは全部で、どこが、ということはあまりないんですよね。錫はものすごく柔らかいので、傷つきやすいのが大変。最初の慣れていないときはそれで苦戦しました。10個つくって検査してもらい、全部ダメだったこともありましたね」

そんな時期を経て、錫の特性にも慣れた現在では、製作者にしかわからないこんな感想を志村さんに聞かせてもらいました。

「ろくろで錫を削るときに削りかすが出るんですが、それで上手い下手が見える。師匠の削りかすは綺麗に出てくる。うまく削れたときはとても気持ちいいんですよね。それは僕しかわからないことですね(笑)」

東北から京都への移住

ここでもうお一方、かつて東北を拠点にして、現在では京都に移住してきた職人さんにお話を聞いてみましょう。今年で2年目となる鈴木祥太さんがそのお方。

「ここに来る前は東北にある木材加工の企業で3年働いていて、声をかけられて清課堂に来ました。清課堂ではみなさん新卒の方ばかりなので、同世代くらいの人間で、よそからの風を入れたかったからじゃないかなと思っています」

もともとはジュエリーデザインを志していたという鈴木さん。京都からはかなり遠隔地に住み仕事をしていたものの、清課堂はギャラリーの存在が広く知られていたために鈴木さんもご存知だったよう。

そんな鈴木さんは現在制作と新商品の開発を担当。水藤さんが指摘した「職人仕事だけに集中できるわけではない」という点は志村さんも口を揃え、鈴木さんも同じ思いだそう。

一方で、そうしたお客さんとのコミュニケーションがあるがゆえに「実際に人と会えるのでサイズ感がわかる」とも鈴木さんは言います。

「お客さんは大体自分の欲しいものの、欲しいサイズをイメージして来られるので、実際に店頭にならぶ製品を見ながら『もう少し大きいものが欲しい』『これよりも小さいものはないか』など尋ねてくださいます。そういう声が参考になりますね」

かつて東北の木材加工の会社では工程のひとつを担う、というだけだった仕事が、清課堂ではある製品の制作を最初から終わりまで全てを担当する、という具合に変わりました。

その他に、移住によって気づくことはどんなことだったのでしょう?

「東北は自然が豊かですから、制作にもそこからの影響がとても大きかったように思います。一方で京都は文化がとても豊かですから、その影響が大きい。そんなギャップが私にとっていい刺激になっていますね」

最後に、どんな方がこの仕事に向いているかを聞いてみました。

「清課堂ではいろんな方と一緒に働くことになりますし、単に何か作業を待っているだけではなく、ちゃんと自分の意見が言える人が向いていると思いますね」

清課堂での仕事内容、いかがでしたか?

制作を担当する3人皆が口を揃えていた、制作から販売までを担当しなければならないという状況は、清課堂で働く上での大きな特徴でしょう。それをデメリットととらえるか、メリットととらえるかは、自身の個性によっているように思います。

みなさん職人としてのプライドを持ち、各人が工程の一部だけを担うのではなく、責任をもってひとつの製品をつくりあげている、ということが何よりも重要な清課堂のものづくりを語るようでありました。

それぞれに信念を持っている職人さんとともに、買い手や使い手とも近いところでコミュニケーションをとりながら制作に打ち込める。そんな清課堂の仕事に就いてみてはいかがでしょうか。

京都移住計画での募集は終了いたしました