京都移住計画での募集は終了いたしました

京都市左京区。叡山電鉄市原駅から北東へ車を5分ほど走らせると、一軒の建物が見えてきます。一歩中に入ると、清々しいヒノキの香り。木々の葉音や鳥のさえずりと共に、コンコンコンという大工仕事の心地よい音も聞こえてきます。

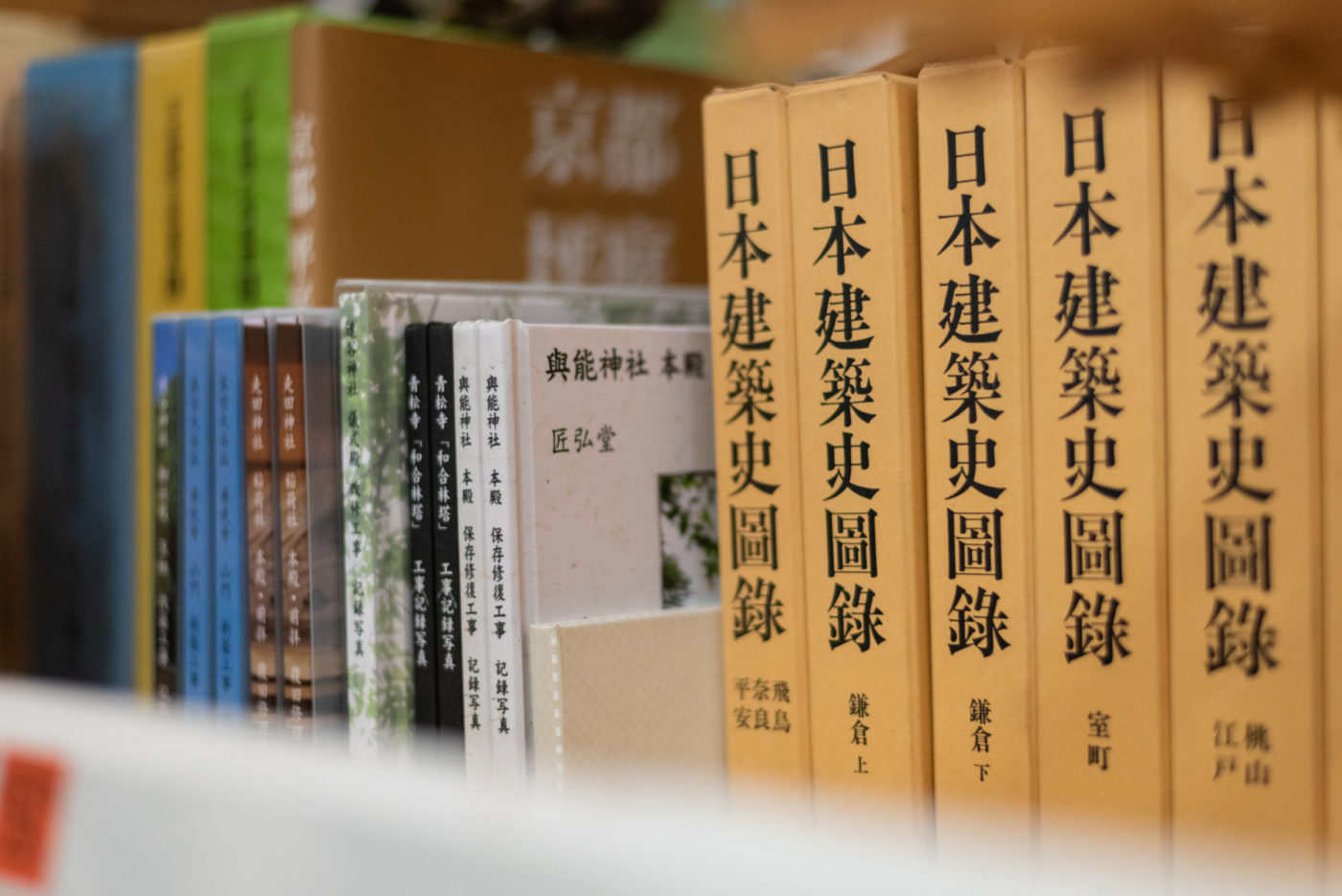

ここは、有限会社匠弘堂(しょうこうどう)の工房兼事務所。社寺建築の設計や施工を手がけている会社で、現在13名の宮大工が働いています。そのうち8名は20代と、若い世代が多いのが特徴。日本の伝統文化を次の世代に伝えていくため、採用の門戸を開いておきたいと、宮大工見習を募集しています。

宮大工による宮大工のための会社

匠弘堂は、宮大工初代棟梁の岡本弘(おかもと・ひろし)さんと、岡本さんに師事した横川総一郎(よこかわ・そういちろう)さん、有馬茂(ありま・しげる)さんの3人が中心となって立ち上げた会社です。「師匠の意志を受け継ぎたい」との思いから、社名には岡本さんの名前の一字が使われています。

始まりは、今から約30年前。1995年に岡本さんのもとに有馬さんが弟子入りし、その翌年に、当時別会社に勤めていた横川さんが設計監理をする寺院新築現場で3人が出会いました。その後、2001年に匠弘堂を設立し、代表取締役・設計室長に就任した横川さんは、創業の思いをこう語ります。

横川さん

「宮大工による宮大工のための会社」をつくりたいという思いがすごく強かったですね。僕自身は設計士で、大工ではないですが、宮大工さんたちをプロデュースするのが僕の務めだと思っていて。例えるなら、僕が芸能プロダクションの社長で、宮大工さんたちは所属タレント。みんなに良い舞台でかっこよく仕事をしてもらうために、ベースをつくる裏方が僕なんですよ。

その思いに至ったのは、岡本さんと有馬さんに出会ったからだと、横川さんはつづけます。

横川さん

師匠である岡本弘と、一番弟子の有馬茂。こんな素晴らしい2人がいることを、世の中の人に伝えたい。誰かがうまくプロデュースせなあかん。そんな気持ちでしたね。

2015年に岡本さんが82歳で逝去してからは、有馬さんが2代目棟梁に就任。設計・営業・経理などを担う横川さんと、棟梁として宮大工を取りまとめる有馬さんが、二人三脚で会社を盛り立ててきました。

自分の命よりも長く、何百年も残る仕事

社寺建築の新築や修理修復を手がけている匠弘堂。高山寺金堂や今宮神社大鳥居の修理工事、知恩院新法務棟の新築工事といった京都市内の仕事はもちろん、沖縄県那覇市の首里城、広島県廿日市市の速谷神社など、全国各地の建築物に携わっています。

特に印象に残っている仕事として、横川さんは京都府亀岡市にある大井神社本殿の新築工事を挙げます。

横川さん

それまではずっと下請けの立場でしたが、初めて元請けで仕事をさせてもらったのが大井神社でした。お付き合いのあった設計事務所の紹介で、入札に参加することができたんです。完成すると、神社の宮司さんも地元の人たちも「いい仕事をしてくれてありがとうね」とすごく喜んでくれました。そこから宮司さんからのご紹介や口コミが広がり、亀岡市内で4~5件の仕事が決まりましたね。

御鎮座1300年記念事業として行われた大井神社本殿の建て替えは、吉野檜を使った匠弘堂の代表作品に。「最高の材料を使っているから、300年400年先まで楽に残りますよ」と横川さんは胸を張ります。

横川さん

僕は大学卒業後、家電メーカーで設計の仕事をしていたんですが、家電の寿命は長くても10年くらいですよね。そんなふうに消費されていくものづくりに違和感があったんです。でも社寺建築は、自分の命よりも遥かに長く、何百年先まで地元の人たちに繰り返し大事にしてもらえる。こんな幸せな仕事はないですよ。ほんまにありがたいですね。

大井神社の仕事以降、徐々に下請けから元請けの仕事が増えていったと話す横川さん。その背景には、岡本棟梁のもとで学び、今は広島でハウスメーカーを経営している兄弟子の言葉があったと振り返ります。

横川さん

「下請けで仕事をするときも、エンドユーザーの顔を見て仕事をしろよ」と言われたんです。その言葉を聞いて、目が開いた気がしましたね。すぐ上の発注者の顔ばかり見るのではなく、この建物を引き渡す相手のことを考えようと。その気持ちを持ちながら仕事をしていると、やっぱり想いが届くんですね。

匠弘堂の大きなターニングポイントとなった意識の転換。「今でも下請けの仕事はありますが、エンドユーザーのためにと常に意識しています」と横川さんは話します。

千年前から変わらない、普遍的なものづくり

匠弘堂は、創業してすぐに自社のWebサイトを立ち上げ、情報発信にも力を入れてきました。それは自社の採用という目的だけではなく、業界全体のためでもあります。

横川さん

この業界があまりオープンじゃないのを解消したい。宮大工がどんな仕事なのかを知ってもらって、次の時代につないでいくために発信していきたいんです。

日本のさまざまな伝統産業と同様に、宮大工の業界も人材不足と言われています。しかし、横川さんは「むしろ良い人材が集まっていると思いますよ」と力強く語ります。

横川さん

最近は、ただお金を稼ぐよりも、働くこと自体に価値を見出したい、やりがいのある仕事に就きたいという方が増えていると感じます。宮大工の仕事は、1300年以上前からあると言われていて、道具もそれほど変わっていない。普遍的なものづくりはこの先もなくならないですから、そこに魅力を感じる若い方は多いんじゃないかと思いますね。

宮大工を目指して全国から匠弘堂に集まって来る若い人たちを「家族のように思っている」と、横川さんはにっこりと微笑みます。

横川さん

僕はいつもカメラを持って、社員の写真を撮っているんです。社員のことが大好きなんですよ。自分の子どもみたいな感覚がありますね。だから、しっかり育って立派になって、自発的に動いて世の中に貢献できるようになってほしい。僕はせっかくある命を人のために使いたいと思っていますから、それを伝えていきたいし、同じ価値観を共有できる人と一緒に働きたいですね。

一生かけても学びきれない。だから面白い

ここからは、2代目棟梁の有馬さんに、宮大工の仕事について詳しく伺います。21歳のときにサラリーマンを辞めて宮大工の世界に飛び込み、岡本さんのもとで学んできた有馬さん。現在は棟梁として、大工仕事だけでなく、見積もりや材料手配、工事監理、若手の教育など、さまざまな業務を担っています。

宮大工と聞くと、ノミやカンナを使って木の加工をする姿を思い浮かべますが、「それは宮大工の仕事の中でも初期の初期」と有馬さんは笑顔で話します。

有馬さん

木を加工する技術は、大工としての最初のステップですね。その次に、意匠や構造の知識も身に付けないといけません。棟梁になると、瓦や左官、基礎工事といった別の業種の知識も必要だし、その建物に祀られる仏様、境内にあるお庭についても理解しないといけないんです。

仕事の幅広さに驚いていると、「宮大工の世界は奥が深いんですよ」と笑う有馬さん。30年近くやっていても、まだまだ学ぶことがたくさんあると言います。

有馬さん

30年やっても60年やっても、宮大工の歴史のほうがずっと長いですから。ものすごい数の大工の叡智が今に凝縮している。全部を理解できるかというと、恐れ多いですよね。生涯をかけても全てを吸収することはできない。それが一番の面白さだと思います。

宮大工見習として匠弘堂に入った人は、どんなふうに仕事を覚えていくのでしょうか。

有馬さん

まずは研修で社寺建築の部材や道具の名称を学んでもらって、入社3日目からは先輩に付いて現場に入ります。最初は掃除をする、セメントをこねる、といった付帯作業が中心。1年目は大工道具を持つ時間が10分の1もないかもしれませんね。

大工仕事ができるようになるまでどれくらいかかるのか尋ねると、「人それぞれ異なる」と有馬さん。各々が練習して技術を身に付けていくそうです。

有馬さん

例えば現場の仕事が終わってから、工房に戻ってカンナを研いで、試し削りをする。日々、反復練習をしながら身に付けていきます。何も考えなくても無意識にできるようにならないと、「身に付いた」とは言えないですから。

半年ごとに面談をして悩みを聞いたり、有馬さんや先輩社員が指導する時間を作ったりと、コミュニケーションを大切にしているのも匠弘堂の特徴です。

有馬さん

本人が頑張って習得しないといけない部分も大きいですが、それだけでは人は育たない。「ちょっときっかけがあれば前に進めるのに」という人が多いので、教える側もしっかりと時間を投じていかないといけないと思いますね。

有馬さんが教育に力を注いでいるのは、社内のメンバーに対してだけではありません。「岡本棟梁から受け継いできたことを、同じ宮大工の仕事をする人たちにも伝えたい」と、他社の宮大工も参加できる勉強会を開催しています。横川さんからも有馬さんからも、宮大工の仕事を次の時代につないでいこうとする強い意思が感じられます。

現場も設計もわかる宮大工を目指して

つづいてお話を伺うのは、宮大工見習を経て、現在は中見習として働いている入社5年目の稲葉耕介(いなば・こうすけ)さんです。

長野県出身の稲葉さんは、中学校の修学旅行で訪れた法隆寺の迫力に圧倒され、伝統建築に興味を持つように。京都の大学で建築を学んでいたときに、「DESIGN WEEK KYOTO」のイベントの一つとして行われた匠弘堂のオープンファクトリーに参加したのが入社のきっかけでした。

稲葉さん

詳しくお話を聞いたり、カンナがけを体験させてもらったりするうちに、「宮大工の仕事をやってみたい」という気持ちが高まって。イベントが終わった直後に、その場で「新卒の募集はしていますか」と質問しました。

その後、インターンシップを兼ねた選考試験を経て、大学卒業後に新卒で入社。宮大工の技術に魅力を感じたのはもちろん、若い宮大工が多く親しみやすい雰囲気にも惹かれたそうです。

入社後はどのような仕事をしてきたのか尋ねると、「1年目の4月は、想像していた通り掃除と片付けばっかりでした」と笑う稲葉さん。1ヶ月ほど経って、初めて先輩の道具を触らせてもらったときのことをよく覚えていると、うれしそうに振り返ります。

稲葉さん

少しずつ自分の道具を揃えて、現場から戻ったら工房で練習して。徐々に現場でできることが増えていきました。最近は「これをやっておいて」と任される機会が多くなってきています。仕事を任せてもらえたときや、それがうまくできたときが一番楽しいですね。

匠弘堂の仕事は出張も多く、短くて2週間、長いときは10ヶ月もの間、宿舎を借りて共同生活をするそうです。

稲葉さん

共同生活は慣れるまではちょっと大変でしたね。一番若手が料理当番なので(笑)。匠弘堂のメンバーは真面目な人が多くて、仕事のときは真剣そのもの。でも休憩時間には冗談も言い合いますし、メリハリがあってバランスが良い職場だなと思います。

大変なことはあっても「辞めたいと思ったことは一度もない」と笑顔で話す稲葉さん。今後について、こう話してくれました。

稲葉さん

僕は大学で建築を学んだので、将来は現場もできるし設計もできる宮大工を目指しています。最近はパソコンで図面を書く仕事も少しずつ進めていて、どちらもやることで理解が深まって相乗効果があるなと感じています。

師匠の思いを次の世代へとつなぐ

「宮大工の価値、匠弘堂の価値をもっと高めていきたい」と考えている横川さんは、会社のブランディングにも力を入れています。その一環として、2023年12月からブランドマネージャーという新しいポジションを設けました。

横川さん

匠弘堂の価値をいかにして高めてていくか。そのミッションをお任せしたいと思っています。こちらから営業をしなくても質の良い仕事が来るような状況をつくっていきたいですね。

横川さんの言葉を聞いて、ブランドマネージャーの富沢真由(とみざわ・まゆ)さんはこうつづけます。

富沢さん

匠弘堂の品質力を評価してくださるお客さまから自然にお仕事をいただけるようになれば、宮大工の皆さんがもっと誇らしく働いていけるはず。私自身は作り手ではありませんが、伝え手として貢献できるのはすごくやりがいがありますね。

富沢さんが加わり、WebサイトやSNS、イベントなどを通じた発信にもより一層力を入れていく匠弘堂。最後に、会社のこれからについて横川さんはこんなふうに話してくれました。

横川さん

僕たちが今携わっている建物は、100年後200年後の匠弘堂の宮大工に直してほしい。そんなふうに何百年先まで匠弘堂がつづいていったらいいなと思いますね。匠弘堂は、僕と有馬が受け継いだ師匠の思いをつなぐ会社ですから。

匠弘堂の皆さんの名刺の裏には、岡本棟梁の言葉が書かれています。

見える所は当たり前

見えない所ほど気配りをせなあかん

それが建物を強固にし

百年、二百年と美しさを保つことができるんや

解体しても恥ずかしぃない仕事をせなあかん

岡本棟梁の教えを次世代に伝えている横川さんと有馬さん。そして、その教えを受け継いだ若い宮大工の皆さんが、さらに次の世代へとつないでいく。そうやって何百年も先までつづいていく仕事に自分も携わってみたいと思った方は、宮大工の世界へ一歩踏み出してみませんか。

執筆:藤原 朋

撮影:中田 絢子

編集:北川 由依

京都移住計画での募集は終了いたしました