開会の挨拶をする京都移住計画の田村氏(左)と会場運営者の土山さん(右)

2016年10月30日(日)「移住のリアルを知りたい」「京都に移り住もうと考えている」様々な思いを持った約30名の参加者が集まり、第2回目の“いつかは”KYOTOかえるゼミが開催されました。

第一回目は自分の心の声(違和感)に耳を傾け、「これから先」について考えるきっかけとなる回でした。第2回目となる今回は、実際に移り住んだUターン・Iターンの実践者から、「移住で得たもの・失ったもの」を聞きながら、トークセッションやワークショップを通して参加者とゲストを交えて移り住む上での「大事にしたいこと」を語り合い見つける会となりました。

第一回目の様子はこちら

■「”いつかは”KYOTOかえるゼミ」とは

現在は、「居(コミュニティ)・職(仕事)・住(住まい)」の三つの観点から、移り住みたい人の暮らしを作りを応援する「京都移住計画」が旗振り役となり、ゼミでは、京都に(地元)に移り住み、自分らしく暮らす先輩移住者をゲスト講師に迎え、ケーススタディで学びながら、参加者が自分自身の今とこれからについて考えていく場となっています。

「いますぐ」京都に帰らなくても京都にゆかりのある人たちが集い、京都での生き方、働き方、暮らし方を知ることで、「いつか」の未来の種まきをし、育てていくことを目指しています。

「地元は嫌い、だから一生東京で生活するつもりだった。」

一人目のトークゲストは株式会社大滝工務店 代表取締役の大滝雄介さん。

高校生までずっと京都府舞鶴市で学生時代を過ごされた大滝さんは地元に愛着があまりなく、舞鶴を出たいと思っていたとのこと。大学から東京に進学し、そのまま就職され、「一生ここ(東京)で住む」と思っておられたとのことですが、親が病にかかるとともに舞鶴への帰郷を決意されたとのことです。

「ここで継がなければ一生心に引っかかる」「将来が想像できない人生も面白いかも」「地方は自分次第でチャンスを作れる環境」そんな思いから工務店業を継ぐことにしたとのことです。

「舞鶴に帰って見えたこと」

しかし、帰郷をして待ち受けていたのはどん底の生活。会社の負債を返すためにまずは目の前のことを必死にやりきり、徐々に社員との関係性も良くなり、やりたいことが出来る環境に変わっていったとのことです。

東京を離れて改めて見えた舞鶴の情緒ある町並みが好きで、もっとまちを楽しむ人を増やしたいと、まちづくりチームKOKINを結成。町家のレンタルスペースの運営や、まちの写真集づくりなどの活動を経て、今年6月日替り店長のチャレンジカフェ「FLAT+」をオープンされました。

「東京ではレンタルスペース一つ増えても埋もれてしまうけれど、舞鶴ですと新聞・ニュースに取り上げられるなど注目を浴びるので、そのお陰で手を貸してくれる人もどんどん増えていくんです。」

東京から出て、手に入れたものは「本物に触れられること、家族との時間が充実すること、人間性があること」とのこと。一方で地域ならではの良さを見つけたものの、東京を離れて「都会の刺激」「安定した生活」「かつての友人との時間」が最初はネックになっていたとのことですが、地元のBARに通うなどして次第に克服されていったとのことです。

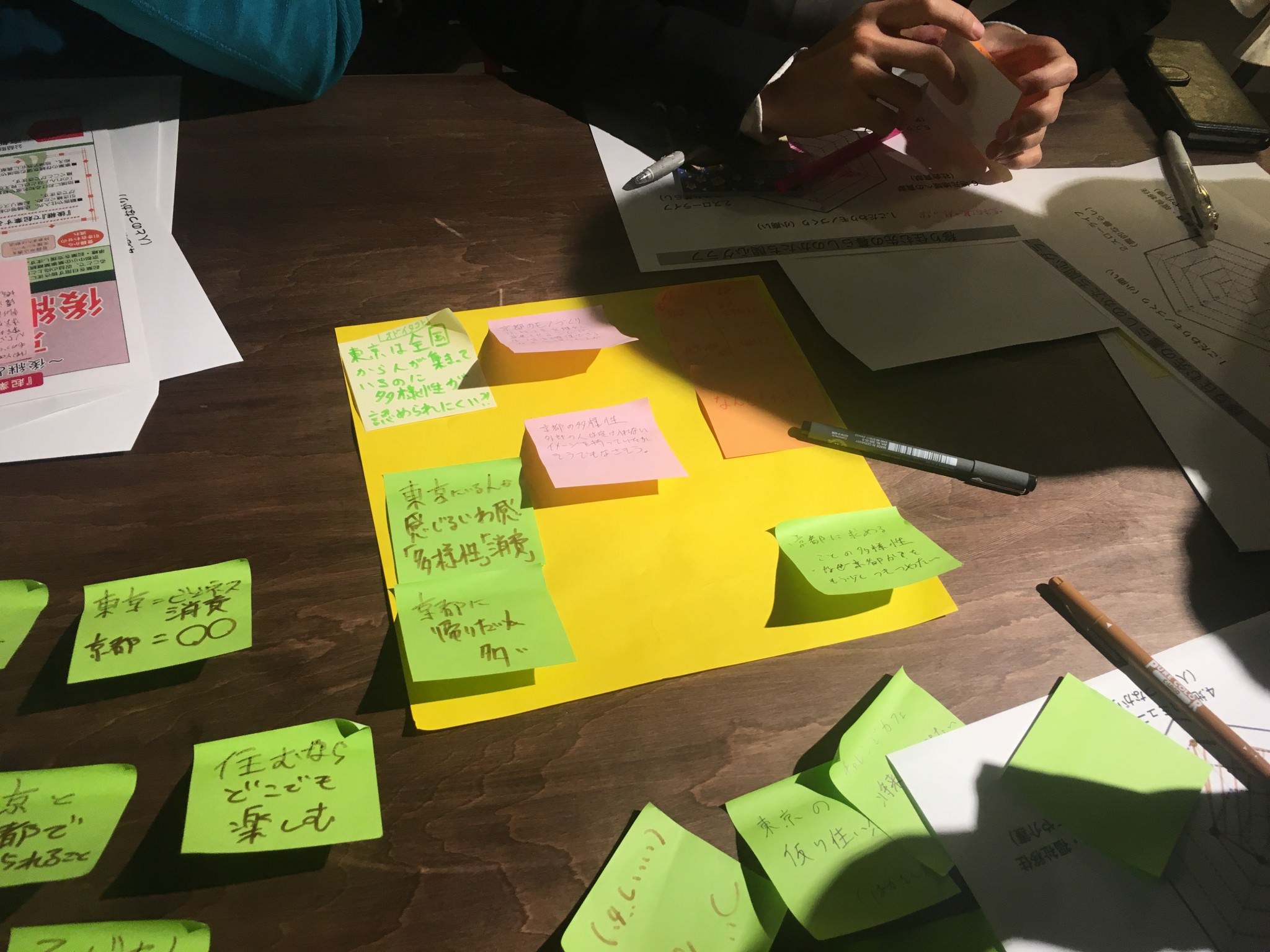

大滝さんのお話を受けて、各テーブルでは参加者がそれぞれ何を感じたのか、話し合い、全体で共有をしました。

「東京では仮住まいの意識がある、すごく街がパッケージングされている感覚がある」など東京に住んでいて感じる違和感についての意見や「地方は楽しまなきゃ損と思って活動していける場があると感じた」と地方の可能性についての意見が活発に出されました。

「メイドイン京都に携わりたい」

お二人目のゲストスピーカーは株式会社YOKOITO 事業責任者・FABコーディネーターの中島佑太郎さん。

現在、横浜国立大学経営学部在学しながら京都で株式会社YOKOITOを起業し、FABコーディネーターとして関西周辺でのFABプロフェッショナルコミュニティの構築や、“FAB”の新しい活用法を日々模索しているとのこと。

中島さんが京都へのIターンを決意したのは、「大学への失望感」だったそうです。大学に入ると就活をするのが当たり前、それがステータスになっていることが、起業に興味があった彼には違和感を感じたとのことです。

そんな時、知人から起業を誘われ、当初から興味のあった日本のものづくり、特に京都は海外からも注目されていることを考え、「メイドイン京都」に関われる環境に身を置くことを決められました。

最近ではものづくりの街、京都に工房を持つ利点を活かし、伝統産業をはじめとしたアナログなものづくり分野に“FAB”を導入していくことにも取り組んでおり、「個人がものづくりに携われるようにしたい。」とビジョンを持っているとのことです。

「京都は多様性が認められる場所」

京都に移住してみて感じた東京の暮らしは「すぐに欲しいものが売っている建物が近くにあるからこそ、何でもある環境に慣れてしまうが、一方でお金だけでなく精神をも消費している意味も考えてしまっていた」とのことです。

中島さんにとって移住して得られたものは、京都の多様性を認める雰囲気だったそうです。東京はメディアの影響力などもあり、前述した就職活動の例もしかり、ある意味単一化しているように感じることが多かったそうです。一方で京都は、何をして生きているのか分からないような(面白い)人が多くいることに気づくと共に、そういった人たちを受け入れる雰囲気や土壌があるとのこと。

ただ、一方で移住して失ったものは起業してから走り出している最中なので健康的な生活とのことですが、時期的なものだとも感じているとのことです。

「地元、地方は”作れる”場所」

中島さんのお話を受けて、各テーブルでは積極的に意見交換がされました。会場からは「東京はお金にならなければ価値はないと感じちゃう、京都はお金にならなくても価値に感じてもらえることがある。」という意見や「新しいものを作り出すことを京都は求められている土地なのかも。」という意見が出てきました。

「移住は手段であり、目的ではない。あなたの暮らしたい形は?」

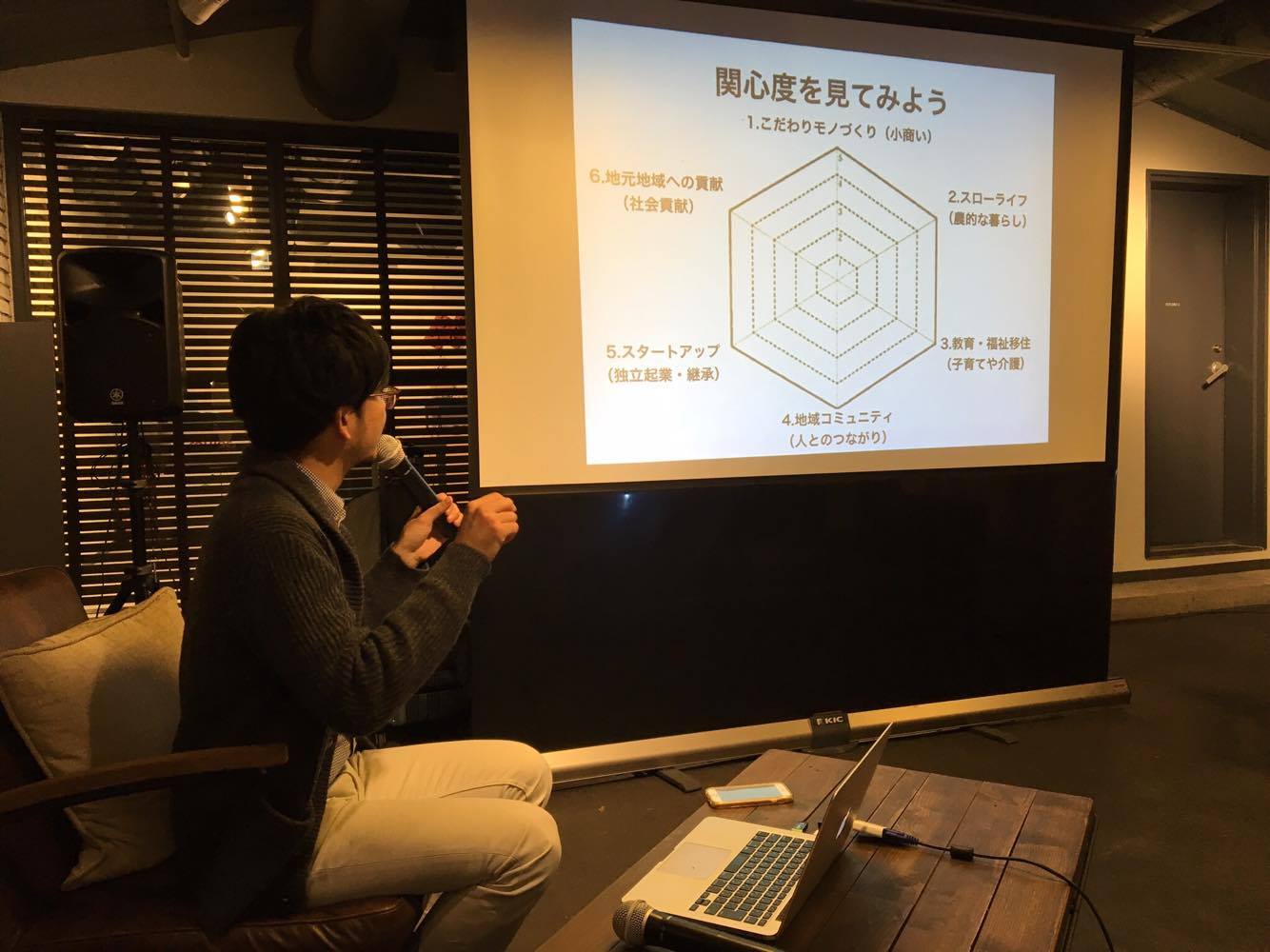

移り住むという選択は手段であり、目的は移り住む先の暮らしの形そのものをどうつくっていくか?を大事にする為に、最後に今までのゲストトークや会場からの意見を踏まえて、自身が考えている「移り住む先にある自分の暮らしの形」についてゲスト・参加者共にワークシートを用いて対話をしていきました。

「あなたは何を大切にして暮らしていきたいか?」「それをどうして求めているのか?」暮らしに必要なキーワードを集めたシートを元に話すことで自分の軸を具現化していきます。スローライフを求める人、小商いに興味がある人、多種多様な意見が集まりましたが正解はありません。

最後に、ゲストと参加者にて時間が許すまで懇親会を行いました。移住のリアルや移住に向けての準備についてなど引き続き活発に意見交換がされ、第二回の”いつかは”KYOTOかえるゼミも大盛況の中閉会しました。

「“いつかは”地元で暮らしたい」のために

東京で生活をしていると、大量の人との出会いや情報があり、たっぷりと刺激を感じることが出来ます。だから、この街を出ると「成長が止まってしまうんじゃないか。」と感じてしまうことがあります。

第2回目の「“いつかは”KYOTOかえるゼミ」では「東京に住み続けること」「京都(地元)に移住すること」、どちらの選択肢も得れるもの、失うものがあることが分かりました。

そして、大きな学びとしては「移住することは逃げの選択肢ではない」ということ。叶えたい暮らしを実現するための一つの手段であること。だから、「東京にずっと住む」ことも正解、「地元に移り住む」ことも正解です。

ただ、少しでも今の暮らしが求めているものと違うのであれば、その気持ちを吐き出せて、誰かと一緒に解決出来る場へ足を運ぶのではいかがでしょうか。

「KYOTOに帰る」を実現するために。

3月10日、働き方の新たな出会いの場、「京都仕事探訪」を開催します。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

京都で自分らしく生きる・働くの選択肢を増やす

【祈りに寄りそう仕事・京都奉製編】

~ 京都の企業×若者、働き方の新たな出会いの場~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

京都への移住応援プロジェクト「京都移住計画」と自分らしい生き方・働き方を応援するNPO法人「fullbloom」とがコラボレーションし、京都で働く人を探している会社と、京都で働きたい若者をつなぐイベントの企画・運営を行います。

少人数で会社を訪ね、社長や社員の方々の仕事や働き方の想いに触れながら、より良い人と仕事との出会いを作っていきます。

大きなホールで開催されるような一方通行の説明会ではなく、

人や仕事のリアルを感じ、自分の働き方の未来を考えていく京都仕事探訪。

今回訪ねるのは、昭和49年創業。神社仏閣に息づく伝統文化を形にする京都奉製さん。

今回のイベントは、

“いつか”は転職をしよう、“いつか”は移住をしよう。

そんな想いと裏腹に、忙しい日々に追われて、その“いつか“を、

具体的に描いたり、前に進めれていない人に、届ければと思っています。

今回の出会いをきっかけに、学生であれば、就職活動の一歩を踏み出すも良し、在職中の方は、日々の仕事を見つめ直すもよし、転職活動中の方は、想いを重ねることができたらなら、応募してみてもいいかもしれません。

ありそうでなかった仕事知る・探すの新しいカタチ。

一緒に、はじめてみませんか?

京都仕事探訪のイベントページはコチラ

京都奉製さんのお仕事についての記事はコチラ

本記事は、公益財団法人京都産業21が実施する京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクトの一環で取材・執筆しております。